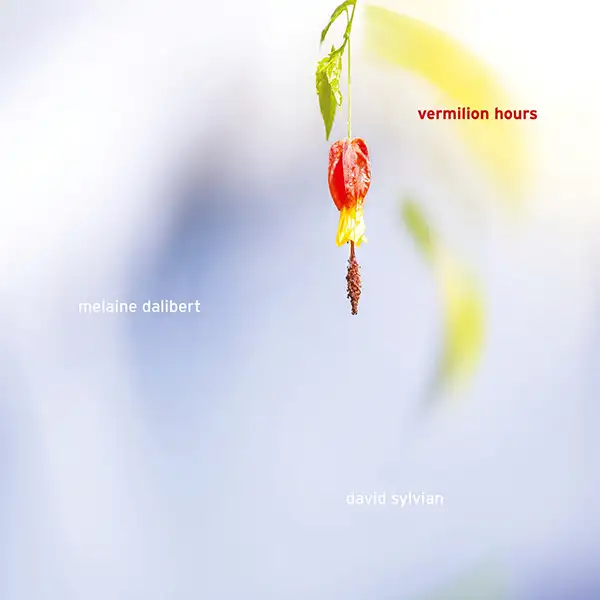

Fruit de la collaboration entre Melaine Dalibert et David Sylvian, cet album est plus qu’une simple rencontre entre un compositeur-pianiste et un sculpteur de textures : c’est un moment suspendu, une offrande de temps ré-imaginé. Ce disque, composé de deux œuvres en version longue (Musique pour le lever du jour – 20’28 – et Arabesque – 20’22) et de leurs déclinaisons courtes, condense une esthétique rare : celle d’une attention absolue au détail, à la lumière, au souffle.

Dès les premières secondes de la version courte de Musique pour le lever du jour, le piano de Dalibert propose un geste d’une limpidité déroutante : quelques notes, disposées comme des cailloux sur un lit d’eau calme, d’où émergent des motifs répétitifs en transformation lente. La structure est mathématique, presque algorithmique – mais son rendu est organique, mouvant, tendrement imprévisible. L’œuvre s’inscrit dans une tradition de musique minimaliste européenne, nourrie des intuitions de Morton Feldman, mais aussi d’une certaine idée française du paysage sonore – une contemplation active, structurée sans rigueur visible. On entend un monde qui se forme lentement, sans brusquerie. La musique ne commence pas : elle est déjà là, elle s’épanouit. C’est là que David Sylvian intervient. Subrepticement. En dessous. À peine perceptible. Il ne s’agit pas d’un arrangement, ni même d’un contrepoint. Il s’agit d’une ombre de lumière, un grain d’espace ajouté à la texture du piano, une réverbération parallèle. Sa présence n’a rien de spectaculaire : elle est phototropique. Elle suit la lumière du piano comme une plante suit le soleil. On pense à la manière dont Sylvian avait effleuré les œuvres de Stephan Mathieu ou de Fennesz. Ici, c’est un autre art de l’effleurement. Un son de piano se prolonge dans une résonance déformée, subtilement filtrée, comme si l’espace lui-même devenait instrument. Ce sont des couleurs ajoutées à un lavis monochrome, mais par transparence, jamais par contraste. La version longue de cette pièce fonctionne comme un cycle : ni tout à fait début, ni véritable fin. On y entre comme dans une forêt, sans plan. On y chemine par écoute, par résonance.

Si Musique pour le lever du jour incarne l’émergence – cette sensation d’un monde en train de se révéler – alors Arabesque propose l’inverse : une plongée. Dans la version courte, tout s’articule autour d’un Fa grave, comme une pierre d’assise enfouie dans la terre. On est en présence d’une œuvre spectrale au sens strict : chaque note jouée découle d’un calcul harmonique, d’une série. Mais encore une fois, la rigueur mathématique n’écrase rien. Elle agit comme trame invisible. Car ce qui vibre ici, c’est une lente sinusoïde, une respiration tellurique. Le piano devient pulsation terrestre. Et autour de lui, les textures de Sylvian se font brume, onde, souffle. Pas de nappes envahissantes. Juste des frémissements. On croirait entendre une arche se construire sous l’eau. C’est cette lenteur radicale qui touche. Ce refus du spectaculaire. Ce choix de laisser la forme se dessiner par le son lui-même, sans l’imposer. L’arabesque n’est pas ici ornementale : elle est tectonique. Elle trace des lignes invisibles, des courbes de forces. Elle agit au niveau des couches profondes de la perception.

Vermilion Hours n’est pas un album comme on en croise souvent. Il fait partie de ces œuvres qui ne peuvent être écoutées en passant. Il exige qu’on l’habite. Il propose un ralentissement, non pas comme repli nostalgique, mais comme forme de vigilance. C’est une musique qui ne dit rien, mais qui écoute beaucoup. Et cela tient aussi à ce que Dalibert appelle ‘une humanisation du système‘. Derrière les logiques de composition algorithmique, il y a cette volonté de transformation organique. Le piano n’est pas un automate. Il est une membrane. Et ce que Sylvian y ajoute – ces micro-nuages de sons, ces vibrations presque imperceptibles – agit comme le fond d’une toile de Paul Klee : ce qui donne corps à ce qui se voit.

Dans l’histoire de la musique ambient et minimale, Vermilion Hours agit comme un pont : entre générations (Sylvian est né en 1958, Dalibert en 1979), entre pratiques (l’écrit algorithmique, l’électronique intuitive), entre médiums (le sonore, le visuel, le spatial). Mais c’est aussi une transmission d’écoute. Car cette musique invite à une attention autre. Pas d’explosion. Pas de climax. Juste la persistance de l’instant. Une manière d’habiter le temps. L’appartenance à la collection Mind Travels du label Ici d’Ailleurs n’est pas anecdotique. On y retrouve cette exigence de sons-paysages, de formes qui se perçoivent plutôt qu’elles ne s’expliquent. Le travail visuel de Francis Meslet, urbexeur de l’invisible, prolonge cette esthétique : celle d’une beauté fragile, inentamée, captée au seuil du monde.

Vermilion Hours n’est pas un disque qui s’impose. C’est un seuil. Une zone de transition. L’aube, peut-être. Ou ce moment très précis où le silence devient musique. Ou l’inverse. Il ne vous crie rien. Il vous écoute penser. Et dans cette écoute, vous redevenez présence.

Prochainement en programmation dans Solénoïde, émission des musiques imaginogènes diffusée sur 30 radios/50 antennes FM-DAB !

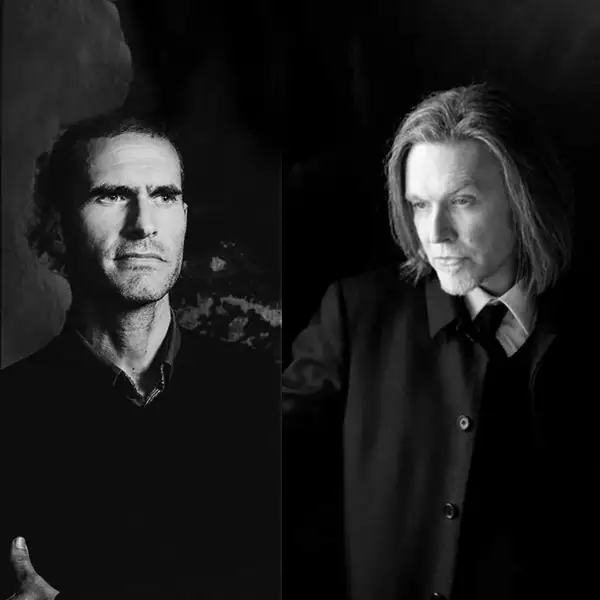

Melaine Dalibert

Compositeur et pianiste français né en 1979, Melaine Dalibert développe une musique minimaliste aux fondements mathématiques, mêlant rigueur algorithmique et sensibilité harmonique. Ses œuvres pour piano, publiées notamment sur le label Elsewhere Music, explorent la lenteur, la résonance et la forme ouverte, dans une quête d’un temps suspendu.

David Sylvian

Artiste britannique né en 1958, ancien chanteur du groupe Japan, David Sylvian s’est imposé comme une figure majeure de l’ambient et de l’expérimentation sonore. Ses collaborations avec Ryuichi Sakamoto, Holger Czukay ou Christian Fennesz témoignent d’un art de l’effacement et de la texture, qu’il prolonge ici dans un dialogue subtil avec le piano de Dalibert.