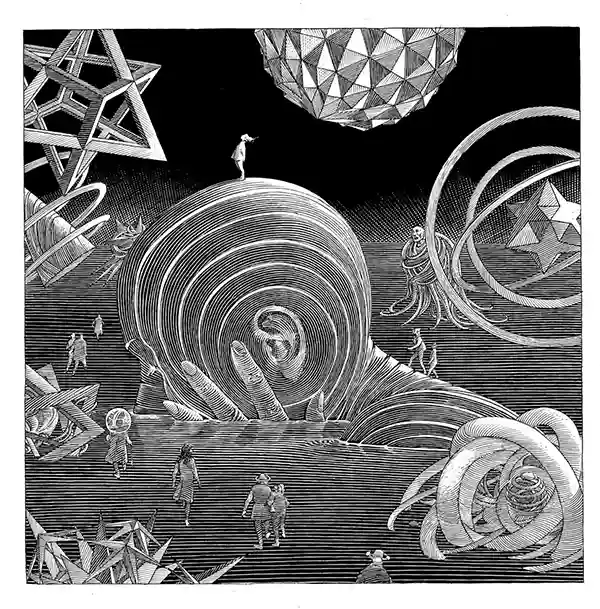

Il y a des pochettes d’album qui intriguent. D’autres qui fascinent. Celle de Black Museum, signée François Schuiten, fait les deux. Dans un paysage cosmique et géométrique, une main géante émerge du sol, tenant une oreille gigantesque, comme un symbole de l’écoute élevée au rang d’art sacré. Autour, polyèdres, spirales, figures mathématiques flottent dans l’espace, évoquant à la fois Escher et les visions rétrofuturistes des bandes dessinées de Schuiten. Au sommet de la main, minuscule, un personnage semble diriger l’invisible.

C’est exactement ce que fait Bruno Letort dans son album : diriger l’invisible. Construire un musée sonore où chaque salle, chaque œuvre, est née d’une matière première libre — l’improvisation — transformée ensuite en architecture musicale savamment composée. Bruno Letort n’en est pas à son premier mélange des genres. Compositeur de musique contemporaine, orchestrateur reconnu (il signe notamment les orchestrations du disque Multitude de Stromae, Victoire de la Musique 2023), il a écrit pour de prestigieuses formations (Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique de Radio France) tout en côtoyant le jazz, la musique de chambre, l’électronique ou le rock. Avec Black Museum, il va encore plus loin. Là où le jazz part d’un thème pour improviser, là où la musique contemporaine ménage des zones ouvertes, Letort renverse la logique : l’improvisation est la source de la composition.

Il a ainsi proposé à des artistes majeurs — Laurie Anderson, David Torn, Evan Ziporyn, David Krakauer, Régïs Boulard, Mike Ladd, David Linx, Tana Quartet, Thomas Bloch — d’improviser, libres de tout, sur un simple métronome. Ni grille harmonique, ni contrainte rythmique : juste la pulsation. De ces prises, Letort a extrait des motifs, des textures, des idées, qu’il a ensuite intégrées dans des œuvres écrites pour grand ensemble. Une approche à la fois radicale et ludique, qui donne au disque une tension constante entre liberté et forme.

Premier morceau, première claque. La clarinette incendiaire de David Krakauer s’élève comme un serpent hypnotique. Tout commence sur un groove presque jazz, chaleureux, ponctué par la contrebasse et les bois. Puis soudain, le décor bascule : violon surgissant à contretemps, intervention vocale de Mike Ladd déclamant un texte de Laurie Anderson. On est déjà dans une narration sonore. Les images de la pochette se projettent à l’oreille : lignes qui se déforment, spirales, perspective infinie.

Plus court, plus resserré, Black Night est un morceau tout en volutes sombres. La clarinette de Krakauer y trace des appels nocturnes. Les cordes vibrent à la limite du murmure. Letort sait ménager le silence, créer des espaces. L’impression est celle d’une salle obscure, presque une crypte sonore. À la fin, tout se dénoue dans un passage de musique de chambre d’une pure beauté.

Le titre éponyme est le cœur battant de l’album. Dix minutes où la tension ne retombe jamais. Les cordes grondent, oscillent entre fragilité et déflagration. David Torn, immense guitariste, joue ici un rôle central : il crée des textures délicates, presque aquatiques, puis surgit avec une guitare en rage, stridente, comme une scie électrique qui éventre le silence. On pense à du Ligeti contaminé par le rock, à une bande originale de David Lynch. La musique attend quelque chose. Elle est pleine de mystère, de zones d’ombres. Un chef-d’œuvre de dramaturgie sonore.

Plus bref, mais d’une intensité folle. Ici, la guitare de David Torn prend le dessus. Elle bondit, se cabre, se suspend dans le silence avant de revenir en rafales. Les cordes répondent en gerbes sonores. Letort montre ici un talent rare : celui d’écrire une musique complexe mais immédiate, sensorielle. Comme ces polyèdres sur la pochette, la musique multiplie les facettes.

Black Magic est peut-être le morceau le plus coloré. Evan Ziporyn y fait onduler sa clarinette basse dans des arabesques orientalisantes, tandis que le Quatuor Amòn cisaille l’air avec des cordes incisives. Par instants, la musique s’embrase dans une pulsation rock. Puis elle retombe dans une langueur mystérieuse. C’est un morceau imprévisible, ludique, presque félin.

Ici, le texte prend le pouvoir. Laurie Anderson et David Linx livrent un dialogue étrange sur la vérité, les journaux, la guerre. ‘The Newspaper, you’re the only one who knows what’s real…‘ chantonne la voix, tour à tour douce et inquiète. Pendant ce temps, la clarinette basse d’Evan Ziporyn s’affole, grimpe, retombe, ricane presque. Letort crée ici une œuvre théâtrale, quelque part entre le spoken word et l’opéra contemporain. On y entend l’écho des grands opéras américains (Glass, Adams) mais aussi celui du théâtre politique. C’est brillant, captivant.

Stupid Clock est une expérience temporelle. Les cordes du Tana Quartet bâtissent d’amples paysages sonores, faits de drones profonds, de nappes soyeuses. David Torn intervient à la guitare comme un animal sauvage, surgissant avant de disparaître. Le Cristal Baschet et le waterphone de Thomas Bloch ajoutent une dimension spectrale, presque aquatique. On croit voir, sur la pochette, ces spirales s’enrouler encore plus serré. C’est une pièce fascinante, qui semble étirer et contracter le temps.

Clôture de l’album, Black Oscillations est une fresque expressionniste. Les cordes (deux violons, trois altos, deux violoncelles, contrebasse) y deviennent un magma vibrant, tandis que l’électronique tisse un voile sombre. Les claviers martèlent un motif ironique, presque mécanique. La tension est permanente, les contrastes violents. Un final grandiose, digne de Nosferatu.

Ce qui frappe à l’écoute de Black Museum, c’est la cohérence malgré la diversité. Letort mêle jazz libre, musique contemporaine, rock, théâtre sonore sans jamais perdre son fil. Il orchestre la complexité avec une intelligence rare. Les enregistrements, réalisés entre Bruxelles (Studios Dada, Cube Studio), Paris (Studios Ferber) et New York (Eastside Sound), bénéficient d’une prise de son superbe signée Marc Urselli, Peter Soldan, Olivier Huillet, Renaud Carton et Thomas Moulin. Chaque détail, chaque grain instrumental, est parfaitement mis en valeur. Le disque est publié chez Soond, label belge déjà remarqué pour ses prises de risques artistiques. Letort y avait déjà sorti ‘ Cartographie des sens ’ en 2019, ainsi que le cycle ‘Pianisphere ’ en 2023 pour François Mardirossian et Thibaut Crassin. Mais Black Museum va plus loin. C’est son projet le plus ambitieux, le plus vaste.

Impossible de classer Black Museum. Est-ce du jazz ? De la musique contemporaine ? Du rock expérimental ? Du théâtre sonore ? La réponse est oui, à tout cela. Mais surtout, c’est un disque qui interroge : peut-on écrire la liberté ? Bruno Letort répond par un album où chaque morceau est une pièce d’architecture sonore, où chaque musicien est à la fois sculpteur et improvisateur. Il transforme la matière brute en forme pure. À l’image de la pochette, la musique devient espace, volume, perspective. Black Museum n’est pas seulement un disque. C’est une expérience immersive. Un musée vivant où chaque salle réserve une surprise. Et surtout, c’est la preuve que la musique peut encore inventer des territoires inexplorés.

En programmation dans Solénoïde – Grande Boucle 62, émission des musiques imaginogènes diffusée sur 30 radios/50 antennes FM-DAB !

Compositeur globe-trotteur né en 1963, Bruno Letort a grandi entre Vichy, Paris et le Pakistan, les valises pleines de guitares et d’idées. Passé du jazz-rock des années 80 aux partitions symphoniques, il navigue sans cesse entre musiques savantes et populaires, quatuors à cordes et opéras interactifs.

Explorateur sonore, il fonde en 2000 le label Signature chez Radio France, où se croisent Pierre Henry, Fred Frith ou même Jean-Luc Godard. Curieux de tous les arts, il tisse des liens étroits avec la bande dessinée (Schuiten, Peeters), le cinéma (Coraline), le multimédia ou les expositions immersives.

De l’Expo universelle d’Aïchi au musée Train World, des ondes de France Musique à Stromae, Letort aime brouiller les frontières et réinventer les formats. En 2024, il signe ‘Black Museum‘ avec Laurie Anderson et crée l’opéra ‘Le retour du capitaine Nemo‘, preuve qu’il est toujours sur la crête de l’avant-garde.

Bruno Letort : un musicien qui refuse de choisir entre partition, improvisation et imaginaire.