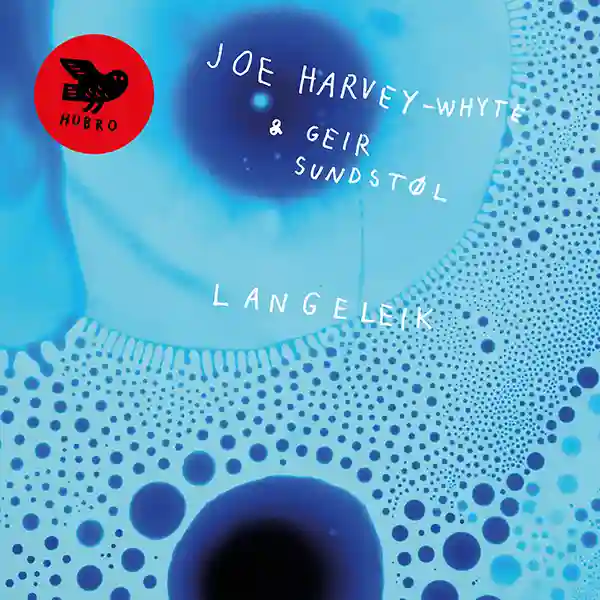

Sur la pochette, un bleu d’aquarium et de microscope : des bulles, des halos, une mousse d’écume figée en suspension. À l’écoute, c’est exactement ça : un disque qui ne “démarre” pas, mais qui apparaît. Comme une rive qui se dessine dans le brouillard. Comme le souvenir d’une rivière quand on a déjà quitté le pont.

Avec Langeleik, Joe Harvey-Whyte et Geir Sundstøl signent une œuvre de patience active : un art de l’intervalle, de la vibration tenue, du geste qui retient sa propre virtuosité pour mieux faire respirer le paysage. Publié sur Hubro, l’album s’adosse à une idée simple, presque archaïque et la transforme en cinéma intérieur : rendre hommage au langeleik, épinette traditionnelle norvégienne, sans l’enfermer dans le folklore, en la laissant plutôt rayonner comme un bourdon ancestral contaminant tout ce qu’il touche.

L’histoire ressemble à ces rencontres qui n’attendent qu’un prétexte pour devenir évidentes. En 2016, Joe tombe sur Furulund : il y entend des mélodies au slide comme des petites lanternes hypnotiques, et contacte Geir. Au fil des années, l’amitié s’installe, avec des allers-retours entre Oslo et Londres, des visites de studios, des écoutes qui se répondent. En août 2024, lors d’une pause dans une tournée avec Susanne Sundfør, Joe rejoint Geir au Studio Intim. Le plan initial ? Cinq jours, deux pedal steel guitars, faire quelque chose. Sauf que l’album se met à exister presque tout seul, par improvisation et par écoute mutuelle. Là où Geir travaille d’ordinaire sur la durée, en polissant longtemps les détails, Joe apporte une spontanéité qui bouscule les habitudes : deux méthodes opposées, soudain complémentaires. Langeleik n’est pas une démonstration, c’est un accord.

Musicalement, le duo façonne une forme aboutie d’ambient-folk à vocation cinématographique : des pedal steel qui ne pleurent pas, mais suspendent l’air ; des synthétiseurs analogiques (dont un Minimoog) qui ne font pas de décor, mais une météo ; des drones feutrés, des percussions délicates, et des sons de terrain comme des points de repère, discrets, presque tactiles. La matière de l’album, c’est l’eau, pas l’eau spectaculaire, mais celle qui travaille en silence : ruissellement, reflux, méandres, nappes, remous. Beaucoup de titres portent le nom de rivières ou de lieux, comme si chaque pièce était un fragment de cartographie sensible : Tana, Lea Dub (clin d’œil à la rivière Lea, à l’est de Londres), Der elvene møtes (là où les rivières se rencontrent). Même quand une pulsation apparaît, elle reste souple, organique : on ne marche pas au tempo, on dérive. On pense à une Americana rendue brumeuse, à un nordisme sans glace, à une musique qui n’imite pas la nature mais qui en adopte le comportement : avancer lentement, contourner, revenir, insister juste ce qu’il faut. Et, surtout, laisser de la place.

L’album est court, neuf pièces, mais chacune agit comme un site où l’on peut rester longtemps. Otra Mantra ouvre une zone de recueillement : peu de notes, mais une densité d’ombre et de lueur, comme une prière non religieuse, une simple manière d’accorder l’attention. Ribbles et Bleikstranda jouent la transparence : des cordes qui vibrent au bord de l’audible, un mouvement continu, apaisé, presque lumineux. The Tyburn suggère la ville par le souterrain : un courant discret sous l’asphalte, l’impression d’un Londres nocturne où la musique se faufile entre les murs. Tista Lengter a la nostalgie calme des paysages qu’on ne possède pas : un chant sans paroles, où la mélodie semble se souvenir avant vous. Et puis il y a Rørvikelva, le cœur étrange du disque. À partir d’une idée jouée à l’Optigan par Joe, Geir ajoute une introduction de steel, puis surgit un texte du poète Ivar Orvedal, comme un objet trouvé qui donne à la pièce sa gravité. La voix y agit moins comme un récit que comme un courant supplémentaire : elle traverse la musique, la teinte, et rappelle que l’art peut aussi être ce qui reste caché, ce que les livres, parfois, protègent du regard.

Même si le disque cultive l’espace, il n’est pas solitaire. On y croise les apports subtils de Jo Berger Myhre (contrebasse), Anders Engen (batterie) et Erland Dahlen (batterie et percussions). Rien n’alourdit : ces présences sont des ombres portées, des souffles, des reliefs; la preuve qu’on peut élargir le cadre sans perdre l’impression d’un duo au bord d’une rivière, en train de chercher la bonne distance entre deux résonances. Au fond, Langeleik pose une question douce, mais tenace : qu’est-ce qu’on écoute, quand on écoute vraiment ? Ici, la réponse n’est pas un climax, ni un refrain. C’est une manière de devenir disponible. Un disque qui ne vise pas la gratification immédiate, mais une écoute sans crispation : un compagnon de rêverie, oui, et plus encore, une petite machine à ralentir le monde.

En programmation dans Solénoïde – Mission 243, émission des musiques imaginogènes diffusée sur 30 radios/50 antennes FM-DAB !

Joe Harvey-Whyte et Geir Sundstøl avancent comme deux cartographes du timbre : l’un fait chanter la pedal steel avec une grâce d’orfèvre (glissés aériens, harmoniques qui brillent, bourdons qui respirent), l’autre, multi-instrumentiste norvégien, ouvre grand sa boîte à outils, guitares, machines vintage, synthés, percussions pour transformer chaque note en paysage.

Ensemble, ils composent une musique de l’écoute et de la patience : un dialogue sans bavardage, où les cordes deviennent rivières, brume et lumière froide, une ambient-folk cinématographique qui prend son temps… et vous le rend.