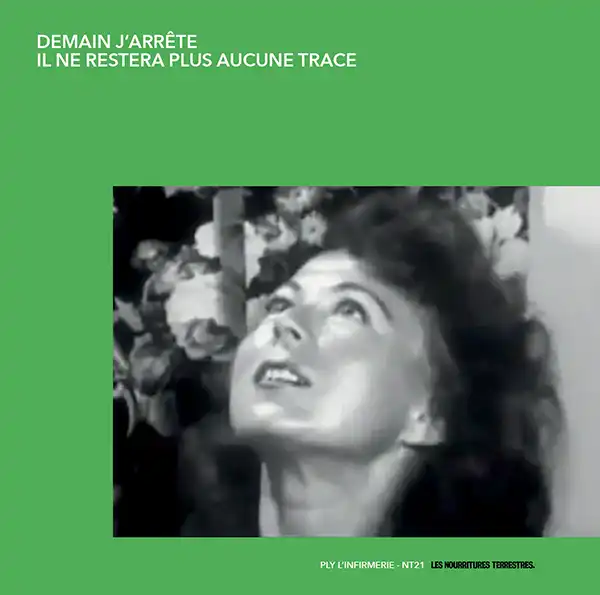

On pourrait croire à un banal dossier médical. Une pochette verte, nette, presque administrative, comme un classeur qu’on glisse sous le bras en évitant le regard du couloir. Sur cette couverture, une phrase blanche, ‘Demain j’arrête, il ne restera plus aucune trace’, fait l’effet d’un diagnostic lancé trop calmement. Et puis cette image noir et blanc : un visage féminin, levé vers quelque chose d’invisible, entre l’éblouissement et l’appréhension. Tout est là : l’envie de disparaître de soi, et la tentation inverse, celle de regarder en face, jusqu’à l’os, ce qui tremble à l’intérieur.

Avec L’Infirmerie, PLY (Mathias Delplanque & Guillaume Ollendorff) signe un disque double dans le geste, mais unique dans l’intention : fabriquer un lieu mental où l’on vient panser des poisons existentiels, et tester des remèdes qui n’ont pas toujours le goût du sucre. Depuis plus d’une décennie, le duo explore des formes mouvantes, soniques et textuelles, quelque part entre échos de rock, fantômes électroniques, chanson déviée, électroacoustique en clair-obscur. Ici, ils poussent leur logique jusqu’à l’évidence : l’album contient deux infirmeries, deux EP nés de méthodes distinctes, l’un composé par strates patientes, l’autre improvisé, plus nu, mais les deux racontent la même chose : ce moment où la vie se fissure derrière la bonne tenue, et où l’on cherche un endroit pour respirer sans mentir.

PLY, c’est aussi une histoire de distance et d’alliage. Delplanque, nantais, compositeur électronique, improvisateur, artisan d’une trentaine d’albums, capable de faire cohabiter l’électricité et le bois, la pulsation et l’ombre. Ollendorff, berlinois, trajectoire lo-fi et dub, producteur (notamment sous le nom de Tsé), musicien intermittent au sens noble : celui qui apparaît là où la musique a besoin d’un corps. Ensemble, ils ont publié vinyles, CD, cassettes, démos disséminées, et même la musique d’un long métrage dont ils gardent le secret, comme on garde une cicatrice sous la manche. Mais L’Infirmerie n’est pas une carte postale Nantes-Berlin. C’est une carte des nerfs. Une musique qui parle moins d’esthétique que de vérité émotionnelle : ce truc sans mots qu’on tente d’attraper avant qu’il se reforme en mensonge.

Le disque commence par L’Infirmerie 2, choix décisif, presque scénaristique : on entre par l’aile la plus fragmentée, celle des pièces courtes, des portes qui claquent, des réveils trop tôt. Quatorze pistes, souvent brèves (certaines à peine plus de trente secondes), comme des notations cliniques prises au vol : une sensation, un sursaut, une sueur froide, puis autre chose. Musicalement, le matériau est réduit, assumé : un piano enregistré en double (une prise directe, une autre tordue par des effets), des sons électroniques improvisés en temps réel, des rôles inversés entre clavier et ordinateur. On entend la musique couler comme on laisse parler une plaie : sans trop recouvrir, sans trop expliquer. Et puis, surtout, les voix. Des archives, des fragments de documentaires et de tests thérapeutiques autour du LSD (années 50-60) : la maison rangée qui craque, l’expérience encadrée, la narration du trip comme tentative d’accès à la lumière. Une phrase suffit à installer le vertige ‘12 o’clock… we’re ready to start this experiment…’ et tout de suite le disque devient une salle d’attente métaphysique : on n’écoute plus seulement des sons, on écoute des vies au bord de leur propre langage. Ces voix n’apportent pas un décor vintage : elles sont des prises directes sur l’âme, brutales et tendres à la fois, comme si PLY avait trouvé une manière de faire chanter la fragilité sans la trahir. Dans cette première partie, les textures sonores se comportent comme des antiseptiques paradoxaux : ça pique, ça nettoie, ça réveille. Le piano à deux doigts devient un objet pauvre mais précis, une lampe de poche dans un grenier mental. Les électroniques, elles, ne cherchent pas la démonstration : elles tremblent, rampent, se retirent, reviennent comme la pensée quand on voudrait dormir.

Si L’Infirmerie 2 avance par éclats, L’Infirmerie 1 s’installe comme une lente macération. Ces morceaux, réalisés entre 2020 et 2022, relèvent d’une méthode que le duo décrit volontiers comme du jardinage ou de la fermentation : improviser une piste, en ajouter d’autres à tâtons, épaissir, surcharger, laisser reposer, revenir, couper, redonner de l’air, remixer, repartir presque de zéro jusqu’à ce que le morceau cesse d’être une construction et devienne un aveu. Ici, Delplanque déploie une palette instrumentale plus large : cithare, daxophone, piano, basse, synthétiseurs, traitements électroniques, montage et mixage. Le daxophone, instrument à la fois ludique et inquiétant, proche du cri animal autant que du souffle mécanique, apporte une étrangeté organique : quelque chose de vivant mais non-humain, idéal pour évoquer ces douleurs qu’on ne sait pas nommer. Les sons semblent venir d’objets déplacés, de souvenirs enregistrés, de gestes quotidiens soudain éclairés au néon. Cette partie composée n’est pourtant pas plus rassurante. Elle est simplement plus lente à mordre. Elle agit comme un sédatif qui, au lieu d’endormir, ouvre une lucidité. On y traverse des humeurs qui se superposent : nostalgie contaminée, dérision en pansement, tendresse rageuse, et cette sensation très PLY d’être à la fois dans la chambre et à l’extérieur de soi, témoin de sa propre convalescence.

Après les quatorze fragments de L’Infirmerie 2, la seconde moitié du disque bascule vers des titres plus amples : C’est fini, C’est encore fini, Chauffe chouchou, Et puis (10 minutes), et surtout Saint-James (13 minutes). Cette dernière pièce agit comme une chanson de fin au sens large : pas seulement la fin du disque, mais la fin de certaines illusions. Elle convoque “Saint-James Infirmary” comme un spectre familier, un standard qui a déjà vu passer la mort, et qui revient ici comme une lampe funéraire dans un couloir vert. Le disque se clôt sans fermer. C’est peut-être sa réussite la plus rare : L’Infirmerie ne promet pas la guérison, il fabrique un lieu où l’on peut au moins regarder ses bobos intimes sans se raconter d’histoires. Un endroit où l’on change de peau par endroits, où l’on tente d’effacer toute trace … tout en acceptant que les traces, parfois, sont aussi ce qui prouve qu’on a vécu.

Publié chez Les Nourritures Terrestres (NT21), masterisé par Norscq, L’Infirmerie est un album qui tient autant de l’objet que du protocole. La pochette conçue par Karim Gabou, avec sa sobriété presque médicale, n’illustre pas la musique : elle la prépare. Elle annonce une expérience à la fois froide et profondément humaine, où l’archive devient chair et où la composition devient une forme de sincérité radicale. Au fond, PLY réussit un paradoxe : faire un disque qui parle de poisons sans se complaire dans le toxique. Un disque qui utilise des documents sur l’altération (chimique, mentale, sociale) pour retrouver, au bout du couloir, un point lumineux, pas un salut, non, plutôt une possibilité : celle de se sentir moins seul dans sa propre chambre.

Prochainement en programmation dans Solénoïde, émission des musiques imaginogènes diffusée sur 30 radios/50 antennes FM-DAB !

PLY réunit le Nantais Mathias Delplanque et le Berlinois Guillaume Ollendorff : deux artisans du son qui aiment autant la friction que l’ellipse. Ensemble, ils fabriquent des formes libres à la frontière de l’électroacoustique, du dub en sous-sol et d’une écriture souvent chuchotée, où le texte, la voix et le bruit deviennent des personnages. Un duo de bricoleurs sensibles : minimalistes quand il faut, baroques quand ça déborde, toujours guidés par l’émotion plutôt que par l’effet.